野依良治博士 2001年ノーベル化学賞

2001年度ノーベル化学賞が、”触媒による不斉合成(Catalytic asymmetric synthesis)”の業績により、野依良治名古屋大学教授、 William S. Knowles氏(米モンサント社元研究員)、ならびにK. Barry Sharpless米スクリプス研究所教授に授与されました。

多くの有機化合物には、いわば右手と左手の関係にある鏡像異性体が存在します。生体中では、右と左の分子が異なる生理作用を示すことが知られています。一方が優れた薬で、他方が毒であることすらあります。通常の有機合成反応では、両者の混合物であるラセミ体がつくられてしまい、その非酵素的な純化学的手法による光学活性化合物のつくり分けは、前世紀以来化学における最も困難な課題とされてきました。

野依教授は、世界に先駆けて遷移金属錯体による不斉増殖法を創始し、光学活性化合物BINAPを配位子にもつ遷移金属錯体による多彩な不斉触媒反応、特にオレフィン類やケトン類の不斉水素化反応を開拓しました。

さらに、新型分子触媒による水素移動型不斉還元反応を発見し、有機亜鉛化合物のアルデヒドへの付加反応における不斉増幅の機構の解明や、その有用物質合成への応用を推進しました。教授は自らの手法を用いて、各種テルペン、アルカロイド、アミノ酸、抗生物質、ビタミン、核酸関連物質などの生理活性物質合成に次々と革新をもたらし、プロスタグランジン類、カルバペネム抗生物質、キノロン抗菌剤の工業生産、さらに香料のメントールなどの世界最大規模の不斉合成は、産業界へも大きなインパクトを与えるものとなりました。

最近では、超臨界状態の二酸化炭素を用いる高速かつ高生産性の水素化反応や過酸化水素水による環境調和型酸化反応を見出し、学術および技術の両面から国際的な注目を集めています。

以下のページで詳しい経歴をご覧になれます。

下村脩博士 2008年ノーベル化学賞

生物学や医学分野の研究で今や欠かせないツールとなったGFP、スウェーデン王立科学アカデミーは、2008年ノーベル化学賞を「緑色蛍光タンパク質GFPの発見と開発」に対し、下村脩博士(日本)、Martin Chalfie博士(米国)、Roger Y. Tsien博士(米国)に贈りました。下村博士は、オワンクラゲからGFPを最初に単離するとともに、紫外線を当てるとこのタンパク質が緑色に光ることを発見しました。Chalfie博士は、GFPが様々な生物学的研究のツールとして使えることを実証しました。Tsien博士は、GFPの蛍光発光メカニズムの全般的理解に貢献するとともに、緑以外の色に光る関連タンパク質を開発して、いくつかの異なる生物学的過程を同時に観察することを可能にしました。

下村博士は「役に立つとは思っていなかった」と言われましたが、博士の研究の原動力は、ただオワンクラゲという生物の発光の不思議を明らかにしたい、という探究心と純粋な好奇心でした。しかし、下村博士が発見したGFPは細胞内でのタンパク質の動きを観察する技術に応用され、生命科学研究に革命を起こすほどの必須ツールとなりました。

生物の細胞内には何万種類ものタンパク質が存在し、個々のタンパク質の動きを区別して観察することは難しいことでした。しかし、下村博士の発見から約30年後にGFPの遺伝子が同定され、さらに遺伝子組換え技術を利用してGFPを別の調べたいタンパク質に「印」としてつけることが可能になりました。こうした「融合タンパク質」を動物や植物の細胞内でつくらせると、GFPの緑色蛍光が目印となって細胞を壊すことなくタンパク質の動きを追跡できるという仕組みです。がん細胞が広がる過程やアルツハイマー病で神経細胞がどのように壊れていくのかなどの医学上の重要な解明につながっています。

以下のページで詳しい経歴をご覧になれます。

- 名大化学科 草創期

- 名大化学科 終戦~昭和63年

- 名大化学科 平成元年~平成後期

■13名+9名 -化学科創設へ-

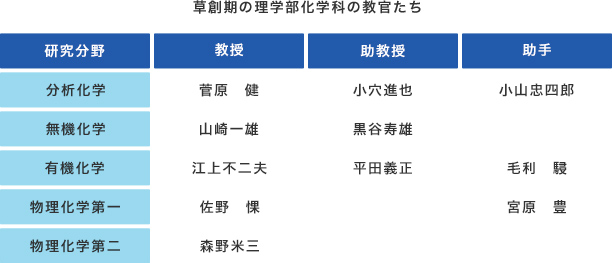

21世紀においては、基礎科学水準のさらなる飛躍が重要であり、加えて創造的な科学技術を広範に創出することが期待され名古屋大学理学部化学教室の歴史は1942年4月1日に開設された3講座から始まりました。当初の職員総数はわずか13名。初代教授として柴田雄次、菅原健、 佐野保、助教授として山崎一雄・江上不二夫、助手は毛利駿・宮原豊、事務職員および研究補助員計5名、ガラス細工係石山利男でした。はじめて学生の募集をかけたところ、定員15名のところ9名集まり、彼らが名古屋大学理学部化学科第一期生として入学しました。

これに先立つ1年間、柴田・菅原・佐野・山崎が理工学部教官として化学教室の創設業務にたずさわってきました。しかしながら、戦時中で海外との交流も絶えていたため、創設業務は困難を極めます。例えば、学術雑誌のパックナンバーの入手は、古書店を介し、あるいは個人や他機関の好意による寄贈などにより、ようやくChemical Abstracts (1907-1939), Journal of the Chemical Society (1878-1940), Angewandte Chemie (1888-1939), Zeitschrift für anorganische Chemie (1892-1922) 等を揃えることがでました。また単行本の原書も 入手不可能であったため、当時上海で作られていた複製版を購入したこともありました。

その1年後、1943年4月には学年進行により2講座分が増設され、ついに化学科は完成しました。そして1944年4月末までに教官も次のように充足されることとなります。

■戦争の激化 -多難な時代-

しかしながら、創設当初の化学科の運営は多難な状況からはじまります。太平洋戦争の激化にともない学生の在学年数が2年半に短縮せざるを得なくなったのです。1944年9月に第一期生が卒業しました。この回の卒業生の卒業研究業績報告会は少人数であったため、物理学教室と化学教室の合同で開催されました。

1945年に入りついに名古屋も頻繁に空襲を受けるようになりました。そこで、各研究室は長野県下の松本高等学校、上田繊維専門学校等に疎開をせざるを得ませんでした。疎開先では講義は続行できましたが研究活動はほとんど停止に等しい状況でした。このように、戦時中に創設された化学科の運営は非常に難しい状況であったのですが、幸いにして化学教室在籍者には空襲などによる犠牲者はなく、終戦後の1945年10月末には全員無事に東山に集結し、11月12日からついに講義を再開することができました。

化学科の転換期:「教育」と「研究」を備える

平静を取り戻しつつあった戦後、化学科は転換期を迎えます。1948年12月、化学教室創設の中心であり初代理学部長であった柴田雄次が辞任し、東京都立大学へ移りました。1949年には、物理化学第二講座の教授森野米三が東京大学へ転出し、後任に元京城大学*1教授で戦後引き揚げて第一高等学校教授*2となっていた久保昌二が着任しました。

さらに1954年4月、第六講座として生物化学講座が新設されました。それまで有機化学講座を担当していた江上不二夫の化学領域は実は生物化学であり、有機化学を専門とする助教授の平田義正がこれを助けて、同講座は研究面では事実上二研究室として運営されていたのです。これを分離して二講座にしたいという長年の念願が、勝沼学長*3の理解と援助のもとにようやく実現したのである。有機化学講座の教授には平田が昇任し、江上は生物化学講座を担当しました。

1953年3月、鉄筋本建築の理学部A館の一部が完成し、まず分析化学講座が移転しました。同館は以後小部分ずつ増築され、講座単位で移転が行われたが、1957年12月生物化学講座を最後として、ようやく全講座の移転が完了しました。

1950年代から研究条件も次第に改善され、1957年には英国ヒルガ一社のH800赤外線分光光度計、1958年には日本電子工業株式会社の高分解能核磁気共鴫測定装置が導入され、その後も質量分析装置、旋光分散・円偏光二色性測定装置など、エレクトロニクス技術を駆使した機器分析装置が各種研究費によって購入されました。これらの機器の導入は化学の各分野に画期的な発展をもたらし、分子の物理化学的性質を測定することによって、化合物の同定や分子構造決定に関して、これまでに得られなかったような細部にわたる正確な知見が得られるようになりました。このように、戦後10年余りたってようやく「教育」と「研究」という大学組織の二本柱が備わったことになります。

1958年、生物化学講座を担当した江上は東京大学へ転出することになりましたが、その後1960年9月まで併任教授として同講座を担当しました。江上の後任選考の過程で初めて人事委員会が設立されることとなります。それから1年後、1961年10月人事委員会の規則に従った手続きによって、名古屋大学教養部助教授鈴木旺が後任教授として理学部に移り、生物化学講座を担当しました。なお、1960年10月から1年間、農学部の瓜谷郁三が併任として生物化学を教授しました。

“第二化学科” -化学講座6から9つへ-

1963年3月、設立当初の教授であった菅原健が定年退官し、後任に助教授であった田中元治が昇任しました。このころから、研究分野の拡大と学生数増加の要求に対応するため、第二化学科設置の計画がたてられていました。1964年になってようやく3講座増、学生定員50名という化学科の拡充改組が実現しました。*4

1965年3月、新設の第七講座(固体化学講座)に、東京大学物性研究所助手であった田仲二朗が講座担当助教授として着任し、翌年4月教授に昇任しました。次いで、1967年1月、第八講座(同位体化学講座)教授として、立教大学教授であった山寺秀雄が着任しました。さらに、1968年2月、第九講座(反応有機化学講座)に京都大学から野依良治が講座担当助教授として着任し、1972年8月教授に昇任しました。このように講座増は実現しましたが、講座数9というのは総合大学の中ではかなり小規模なものであり、さらに第二次の拡張が望まれました。

新講座がそれぞれ充実して活動を開始する一方、1972年3月には創設時の教授であった佐野保、1974年3月には山崎一雄と久保昌二が定年退官しました。佐野の後任には助教授池田勝一が昇任しました。山崎の後任教授には東北大学助教授であった藤田純之佑を迎えることとなりました。久保の後任には助教授中村大雄が昇任しました。

A2号館の新設 -化学科の成熟-

A2号館が新築され、学生実験室、無機化学講座、有機化学講座、反応有機化学講座がここに移りました。学生実験室はそれまで2室あったが、移転を機にカリキュラムの実情に合わせて1室に統合されました。

1979年3月、平田義正が定年退官し、後任に助教授山田靜之が昇任しました。また、1978年、大学院理学研究科宇宙理学専攻課程が新設され、その中の一部門として宇宙分子化学部門が創設されました。この部門は当該専攻と化学専攻との取決めで実務的には化学専攻として運営されることとなり、60年に担当教授として分子科学研究所助教授斎藤修二が着任しました。

1983年には大講座制の教養部教官による分子物性講座が発足し、化学専攻の一部門となりました。1987年3月、山寺秀雄が定年退官し、後任に金沢大学薬学部教授であった山内脩が着任しました。

化学科の学生定員が50名に増員されたのは1964年でありましたが、ちょうどこの頃、公害が深刻な社会問題となっていました。化学はその原因を作った学問であるということから化学系学部への進学志望者が激減しました。本化学科もこの影響は累を及ぼし、公害問題が一応の解決をみた後も化学系志望者数の低迷は続きました。ところが、1981年に高等学校教科の指導要領の改定があり、この課程を履修した生徒が大学進学を迎えた1984年以降、化学系志望者数は急激に増加することとなりました。さらに学齢期年齢の人口増により、文部省の要請に従って1987年から学生定員の臨時増募が施行されました。化学科の学生定員はこの年55名となり、続いて1988年にはついに60名となりました。*5

*1 京城大学:1924年(大正13年)に6番目の帝国大学として、日本統治下の朝鮮の京畿道京城府(現:ソウル特別市)に設立された朝鮮唯一の旧制大学

*2 第一高等学校:現在の東京大学教養学部及び、千葉大学医学部、同薬学部の前身のとなった旧制高等学校

*3 勝沼精蔵:第三代目名古屋大学総長

*4 実際の新講座開設は翌年以降に行われた

*5 1998年には50名に戻った

平成の始まり20世紀の終焉。そしてノーベル化学賞へ

平成にはいり、大学・大学院の組織改革や教育改革、研究および教育の自己評価・外部評価制度の導入など大学をとりまく環境が大きく変わり始めました。また、化学教室にとってもほぼすべての研究室の世代交代が行われ、激動の期間であった。次にその流れを示し、いくつかについては個別に詳しく記すことにします。

1989年3月、田中元治と鈴木旺が定年退官しました。田中の後任には助教授舟橋重信が1990年4月に昇任しました。鈴木の後任には群馬大学助教授であった遠藤斗志也が講座担当助教授として1989年12月に着任し、1991年5月に教授に昇任しました。1991年2月、病気療養中だった中村大雄が現職で逝去しました。同年4月、広島大学助教授であった関一彦が固体・薄膜物性研究室教授として着任しました。

1993年3月、田仲二朗、池田勝一および藤田純之佑が定年退官しました。池田の後任には三重大学助教授であった篠原久典が同年4月に着任しました。田仲の後任には分子科学研究所助教授であった大峯巌が、藤田の後任には大阪大学助教授の巽和行がそれぞれ1994年4月に着任しました。

1993年度から、大学教育システムが旧来の教養部制度を廃止して、四年一貫教育制度に変わりました。

1995年4月、大学院重点化が行われ、従来の理学部教員組織は理学研究科に移行、新部局として発足しました。その際、新しい物質と機能の創造という見地から、化学科の全研究室と物理学科の物性物理学、生物物理学の研究室が一体となって物質理学専攻が作られました。化学系研究室の教員は大学院理学研究科に所属し、物質理学専攻化学系の研究教育を担当するとともに、理学部化学科の教育にも責任をもちます。化学教室は理学研究科物質理学専攻化学系の四大講座(無機・分析化学講座、有機・生物化学講座、物質物理化学講座、相関化学講座)に改組になりました。新設の相関化学講座教授には無機化学第二研究室助教授の古川路明が昇任し、1997年3月に定年退官しました。1995年4月、野依良治教授をリーダーとする中核的研究拠点(COE)形成プログラムがスタートし、2002年3月まで継続しました。その間、COEプログラムでの卓越した成果が認められ、1998年には物質科学国際研究センターが創設されました。

2000年物質理学専攻が第1回の教育研究拠点形成支援経費(教育 COE)に採択され、大学院生の顕著な研究成果に対する顕彰制度の発足や図書の整備などが成されました。一方で、2000年3月、山内脩が定年退官し、後任に岡崎国立共同研究機構統合バイオサイエンスセンター・分子科学研究所教授の渡辺芳人が2001年4月より併任教授となり、翌年4月より専任となりました。2001年4月、相関化学講座分子機能化学研究室教授に東京大学助教授であった阿波賀邦夫が着任しました。そして、同12月名古屋大学理学部化学科、いや名古屋大学にとって初めて、そして日本では京大の福井謙一に続く2人目のノーベル化学賞を野依良治教授が受賞しました。

躍動する化学科 -日本を代表する化学科へ

野依教授のノーベル賞受賞により化学が話題の中心となった2001年中心となった化学科ではそれ以降、第三の進化が始まることとなります。2002年、21世紀COE形成プログラムに採択され,博士(後期)課程に在学する大学院生への様々な支援体制が整備されました.2007年度からは、グローバルCOEプログラム「分子性機能物質科学の国際教育研究拠点形成」に精力的に取り組んでいます。このように化学系研究室では、研究・教育両側面での整備を着実に進め、国内外を通してトップクラスの研究・教育環境を実現しています。

2002年以後の名古屋大学化学科の流れを個別に説明します。2003年ノーベル化学賞を記念した野依物質科学記念館が新設されました。京都大学から山口茂弘助教授が着任、後に野依教授の後任として教授に昇進し、野依教授は名古屋大学特別教授となりました。その後舟橋重信教授の退官、2007年に分析化学研究室教授に東京大学助教授であった田中健太郎(分子組織化学研究室)が着任しました。2007年に上村大輔教授の退官、2008年大嶺巌教授の退官、2008年に大変惜しまれながら関一彦教授が急逝されました。2008年には伊丹健一郎教授(有機化学研究室)、2010年には菱川明栄教授(光物理化学研究室)、2011年には化学科初の外国人教授であるイレ・ステファン教授(量子化学グループ)が着任しました。そして2007年には21世紀COE形成プログラムの継続プログラムであるGCOEプログラムに採択され、国際的な化学研究・教育を実現することとなります。

2008年本化学科で博士を取得した下村脩博士がノーベル化学賞を受賞され、化学科では2人目のノーベル化学賞受賞者となりました。

研究する舞台も大きく変化していきます。2008年からはじまった耐震工事により化学科はそれぞれ退避スペースでの研究を余儀なくされましたが、2011年新しく理学部化学科、農学部の一部による理農館が新設され、化学科が一同に集まることのできる最新設備での研究・教育活動が可能となりました。以上のように21世紀以後、名古屋大学化学科は一変しました。ここからはじまる第三世代の化学科として日本を、世界を代表する化学科を目指しています。

中核的拠点形成(Center of Excellence=COE)プログラム:これは、文部省(現文部科学省)が最先端の学術研究を支援するため、その拠点にふさわしい研究組織を選定したもので、理系・文系全分野からの194件の応募から6件(化学分野では全国で1件)のみが採択されるという非常に厳しい競争を勝ち抜いた末のものです。

1962年 文化功労者顕彰

1981年 文化功労者顕彰

1992年 文化勲章

1990年 文化功労者顕彰

1998年 文化功労者顕彰

2000年 文化勲章

2001年 ノーベル化学賞

2008年 文化功労者顕彰

2008年 文化勲章